最近,香港個人資料私隱專員公署公布多宗個人資料外洩事故,再次為我們敲響警鐘。這些個案來自不同類型的機構,包括政府部門、醫療服務、旅遊、保險及零售業等,無一例外都暴露了機構在資料保安上的漏洞,最終導致個人私隱被洩漏。

這些事件提醒我們,私隱與資料安全並非兩件獨立的事,而是密不可分的整體。

私隱與資料安全的關係

私隱主要關乎個人資料被如何收集、使用及披露;

資料安全則著重於保護資料免受未經授權的存取、竄改、刪除或外洩。

換言之,沒有良好的資料安全,就無法保障私隱。只要一個技術或流程上的疏忽,就可能直接演變為私隱洩漏事故。

八宗事故看出什麼問題?

從私隱專員公署公布的 8 宗案例,可以看到各種資料安全不足所引發的私隱問題,包括:

- 未登出系統:醫生完成檢查後未登出,下一位病人就能看到其他病人的病歷和身份證號碼。

- 團體機票:旅行社把含有30多名旅客姓名、出生日期的電子機票,發給所有團員,讓所有人都看見彼此資料。

- 不當披露:停車場保安把投訴人的電話直接提供給另一名租戶。

- 網上登記漏洞:網站未妥善設定,讓填表人可以查閱超過100位其他人的姓名、電話、電郵。

- 郵件包裝疏忽:信件透過信封窗口直接顯示身份證號碼。

- 環保紙重用不當:保險公司用印有他人身份證副本的廢紙重新列印文件,誤發到其他公司。

- 電郵群發錯誤:將千名會員電郵放在「收件人」欄,令會員互相看見對方電郵。

- 網站程式錯誤:航空公司會員登入時,被錯誤導引到另一人的帳戶。

私隱事故,其實就是資料安全事故

如果仔細分析,會發現這些都不是「駭客入侵」這麼高難度的問題,而是日常操作、設定或管理不當導致的資料安全漏洞,例如:

- 沒有設定自動登出機制。

- 沒有使用電郵群發保護(如 Bcc)。

- 系統或網站沒有進行嚴謹的權限檢查。

- 缺乏對員工的私隱及資料保安培訓。

- 沒有流程檢核,使用錯誤的紙張或錯誤摺疊信件。

所以,想保障客戶及員工的私隱,最重要的第一步,就是提升資料安全水平。

私隱管理政策再完善,若缺乏嚴格的技術與操作保安措施,仍然無法真正保護私隱。

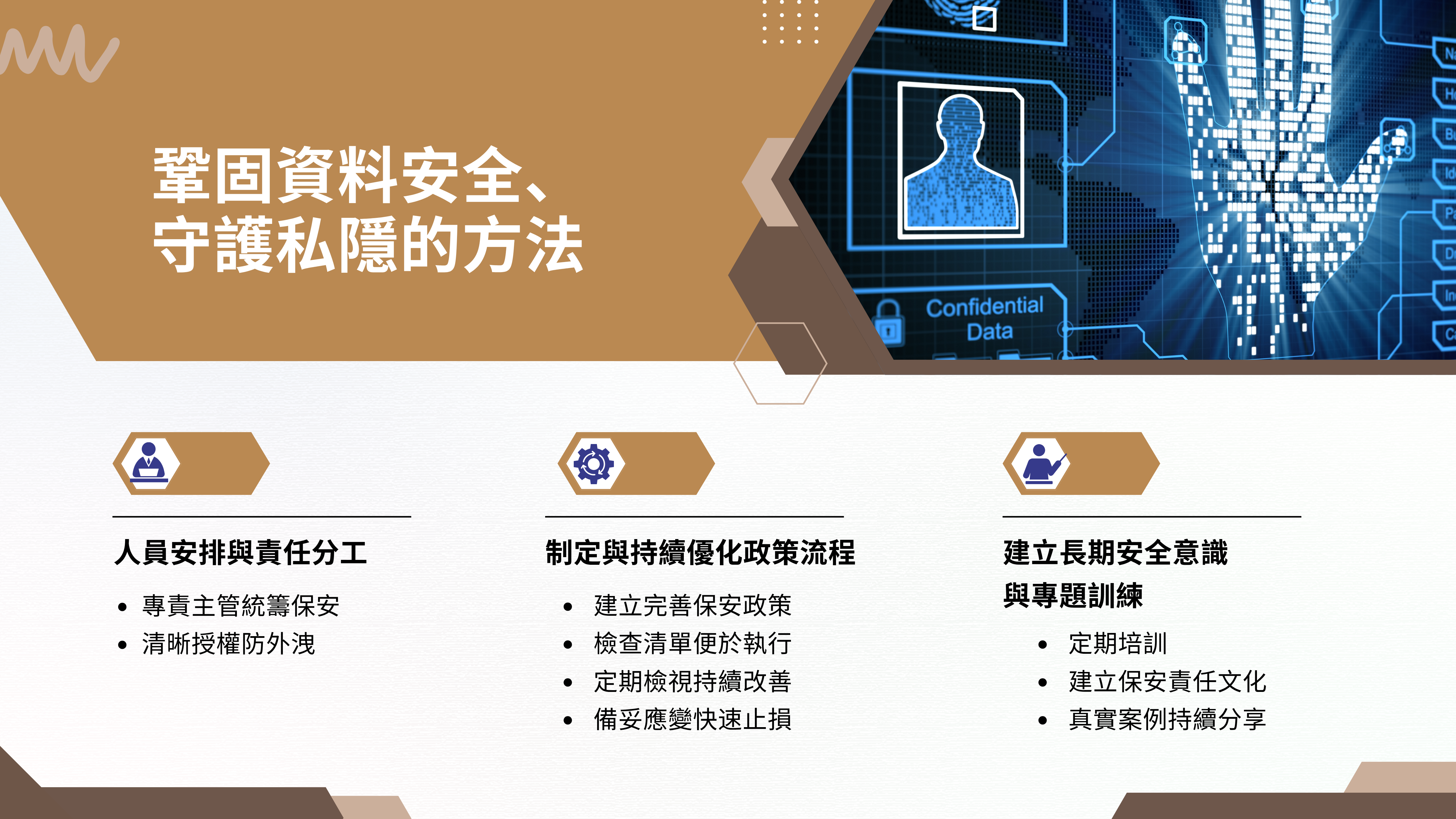

如何鞏固資料安全,守護私隱?

任何企業若要真正保障私隱,必須在以下三方面同步著力:

人員安排與責任分工

- 指定專責主管(或資料保安主任)統籌私隱及資料保安事宜,確保有人對政策及日常執行情況負責。

- 透過清楚的職責界定與授權管理,減少資料可隨意存取、複製或外洩的風險。

制定與持續優化政策流程

- 建立完善的資料保安及私隱管理政策,包括文件加密、電郵使用(例如強制 Bcc)、自動登出、郵件封裝檢核等具體操作規範。

- 設計易執行的檢查清單與流程圖,協助員工依循正確程序。

- 定期檢視並改善政策,例如收集員工與用戶的意見,持續修訂以應對新風險。

- 同時備有事故應變計劃,讓組織在發生資料外洩時可迅速止損與通知。

建立長期安全意識與專題訓練

- 透過定期專題培訓(如模擬釣魚電郵演練、社交工程情境教學),強化前線與後台員工的風險辨識與正確反應能力。

- 不只傳授政策內容,更要營造「資料保安是每個人責任」的文化,讓員工主動察覺可疑情況並舉報。

- 定期舉辦私隱與資料安全分享會,讓真實案例成為警惕與學習。

為什麼要進行安全意識專題培訓?

在眾多資料外洩事故中,很多看似是系統漏洞或技術失誤,實際根源往往來自「人」。

一個簡單的誤點連結、錯發電郵、或輕易相信陌生來電,都足以讓資料外洩、防線失守。

這也是為什麼安全意識專題培訓如此重要。它的目的並不僅是教員工讀政策文件或簽署聲明,而是要:

- 建立風險意識

讓每位員工都能意識到,他們每天處理的電郵、文件、系統存取,其實都是保護私隱的第一道防線。 - 訓練辨識能力

例如透過模擬釣魚電郵演練、社交工程電話測試,幫助員工在實際情境中學會分辨可疑訊息。 - 強化正確反應行為

教導員工發現可疑或可能外洩情況時,應立即停手並通報,而非自行處理或忽視。 - 培養資料保安文化

把「安全」從 IT 部門的責任,擴展為全公司每個人的日常自覺。

很多機構投入大量資金購買防火牆、入侵監測系統,卻忽略了最脆弱的一環——人。

只要一個員工輕率點開惡意連結或將客戶資料誤發錯人,再強大的技術也無法補救。 因此,定期且有互動、實戰元素的安全意識專題培訓,對防範資料外洩與守護私隱而言,絕對是不可或缺的一環。

沒有資料安全,就沒有私隱

在這個一切講求數碼化的年代,個人資料就是企業的信任資本。

無論是中小企業還是大型機構,都必須認真看待資料安全,才能真正保護私隱,維繫客戶與公眾對品牌的信任。

下一次當你聽到「資料安全」的時候,請記住,它不只是防駭技術,而是守護每一個人的私隱權利。

與我們聯繫以了解更多:

電話:2168 0388

Whatsapp: 9828 3401

電郵:[email protected]